五重塔も下から組む(挨拶)

最近あんまりコンシューマの大作ソフトが出ないもんだからインディーズ系に手を出そう、と結構いろいろ手を出している。

ボカァゲームは面白ければ貴賎なし、と思っているのでどのメーカーでも面白ければいいと思うんだ。よくバカにされるけど日本一ソフトウェア結構嫌いじゃなかったりするし。

んで、今回もあたりを引いたので報告がてらレビューしよう。

その名も『Slay the Spire(スレイザスパイア)』だ。

ではよしなに。

□概要

塔があった。尖塔があった。

戦士がいた。アサシンがいた。ロボットがいた。

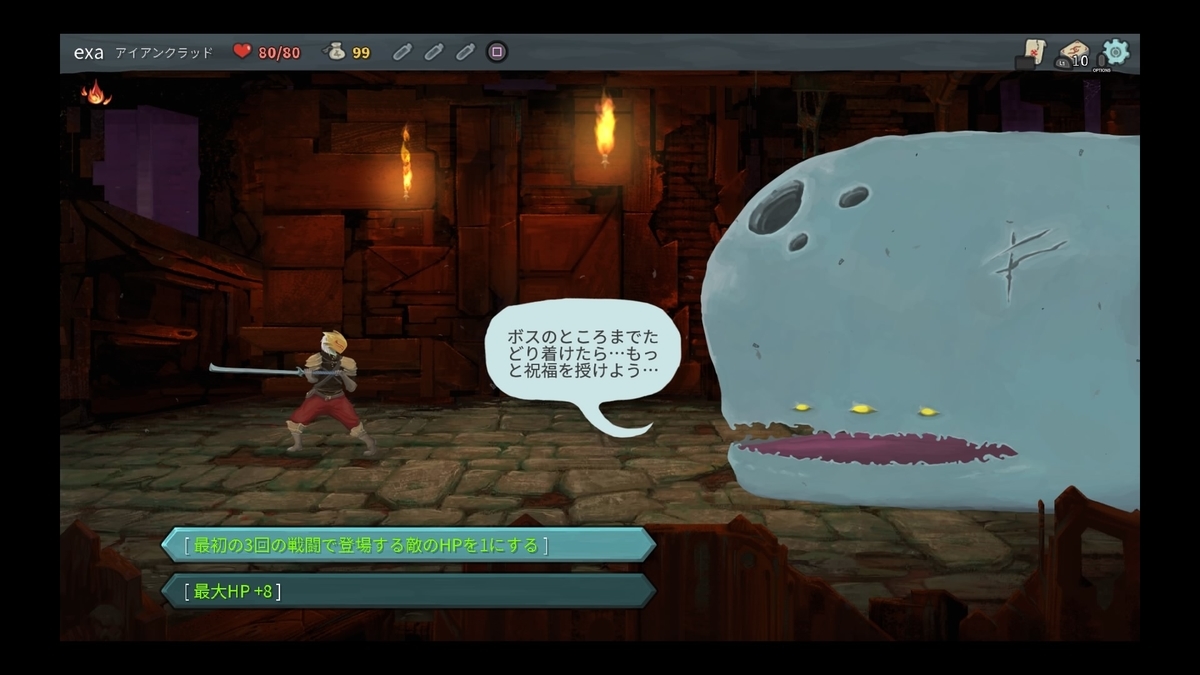

彼らは不思議な鯨ル・オーの祝福を受け、塔を登る。

ただそれだけのゲーム。しかし貴方は登るだろう。何度でも、何百回も登るだろう。

そしていずれ、殺すのだ。

尖塔を殺すのだ(Slay the Spyre)

一般的なジャンルとして説明するなら『ローグライク+カードゲーム』である。

だが僕はあえて

『トルネコの大冒険(風来のシレン)+遊戯王』である、

と言わせてもらう。

カード戦闘部分はマナにあたるエナジーが有るがデュエルマスターズ・マジックザギャザリングとは若干違う。

んではっきり言うが

トルネコの大冒険2、風来のシレン辺りにハマった人は100%ハマると思う。

俺は1000%ハマった。ドキドキが止まらない1000%ラブってくらいハマった。

恐らくこれ、ここまでの説明を聞いても、あるいは、

購入して10分20分ほど少しばかりプレイしても最初は「よくわからない、なんだこれは?」となるであろう。

だが実際にやってみるとバチっとハマるタイミングが訪れる!…はずだ。

なのでまずは「ハマったら確実に面白い」ということだけ頭に入れておいてほしい。

なお、グラフィックに関しては正直見ての通り、泥人形のような汚い(直球)のグラフィックだが、ゲームの面白さを下げることは一切ないので安心してほしい。

では説明に移ろう。

□始まりはゼェロッ、終わりならゼェット。

↑戦士型は純粋にパワーが強く、アサシン型は毒を使え、魔法使い型は自己強化。と特性がある。

基本的には0から始まり、0に終わる。

まず、ダンジョンに潜る前にキャラクターとそれに付随するデッキを決めることになる。

いわゆる戦士型・アサシン型・魔法使い型…ぐらいの理解感覚でいい。

それぞれに特性があり、それを活かして戦う形になる。

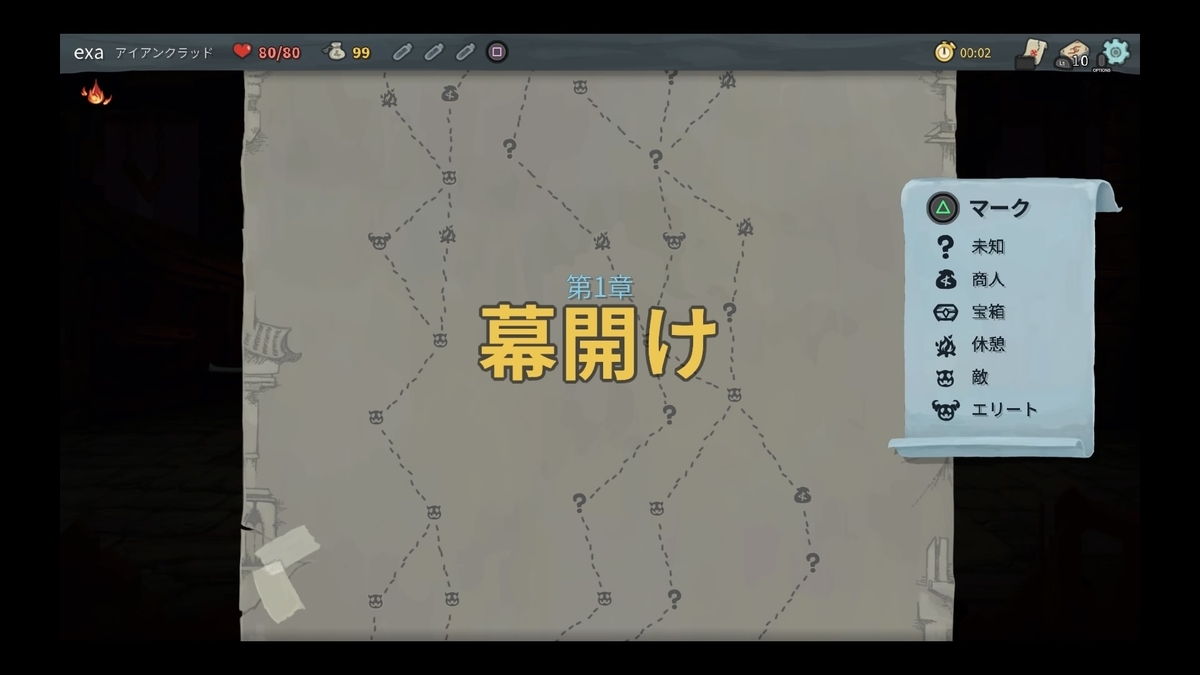

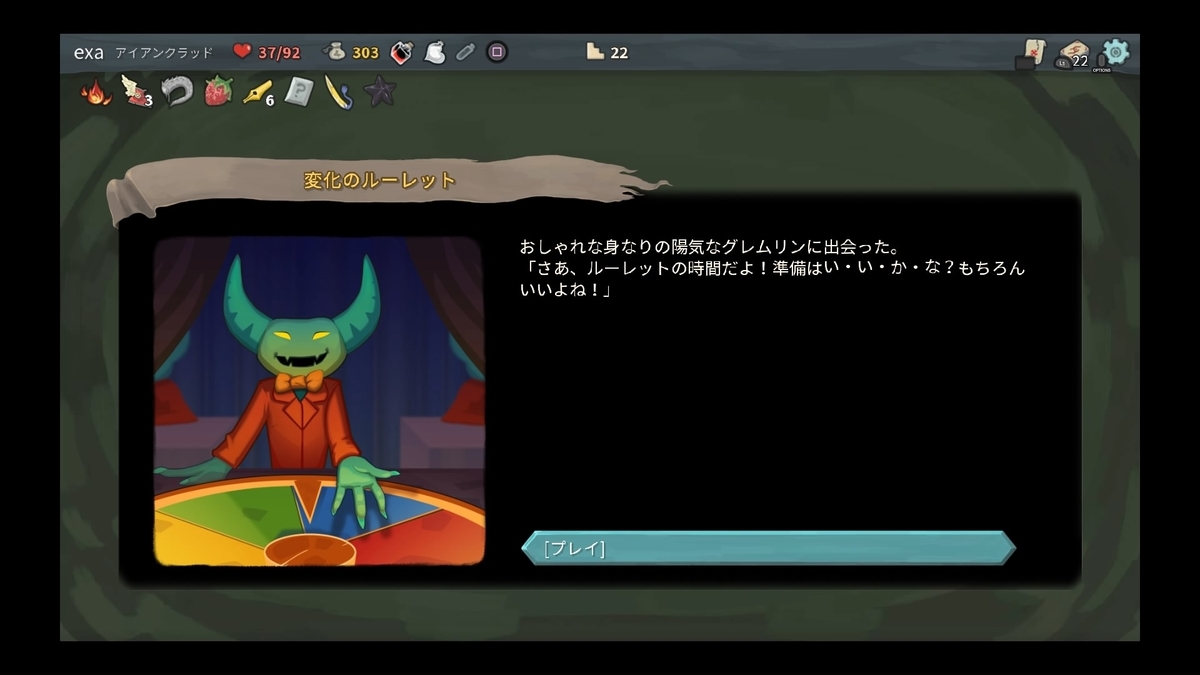

↑探索はすごろくのようなもの。「?マス」はイベントが起こり、ミニゲームが始まることもあるぞ。

探索においては基本的にはいくつかの別れ道があるルートを選択し進むだけなので

サイコロの目が1しか出ないすごろくのようなもの、というのが分かりやすいだろうか。

その中にはイベントがあったり、宝箱があったり、店があり、そして角が生えてるアイコンの部屋に行くと戦闘が始まるわけだ。

↑エナジーを支払って攻撃!あるいは防御!回復手段があまりないのでダメージを受けないことが重要。

戦闘について、手札は毎回5枚配られ、使用する・しないにせよ毎回すべての手札を廃棄し、ターン開始と同時に5枚手札が手に入る。

まず重要な要素として、いわゆるマナ(本作ではエナジー)が3/3とある。手札のカードとコストとなるマナを支払うことでアクションを行い敵を倒すわけだ。

もう一つ重要な要素としてブロック値がある。

敵の頭の上に赤い剣と数値が見えるだろうか?これが次に敵が行う攻撃のダメージである。

HP回復方法は限られているため防御カードを使用し、

なるべくこの数値より高いブロック値にすることでHP減少を抑えつつ敵を倒す。

ということが基本的な戦闘の流れだ。

戦闘においては手札の引き以外にはランダム要素は無い。

クリティカルやファンブルといったものは無いストイックなゲームとなっている。

さて読者の諸君は恐らくこう思ったのではないか?

…地味じゃね?すげぇ地味じゃね?と。

まるで原作で海馬社長が初登場したころの魔法もトラップもないようなバニラカードで殴りあうような遊戯王みたいだぁ…(直喩)

だが心配はご無用!

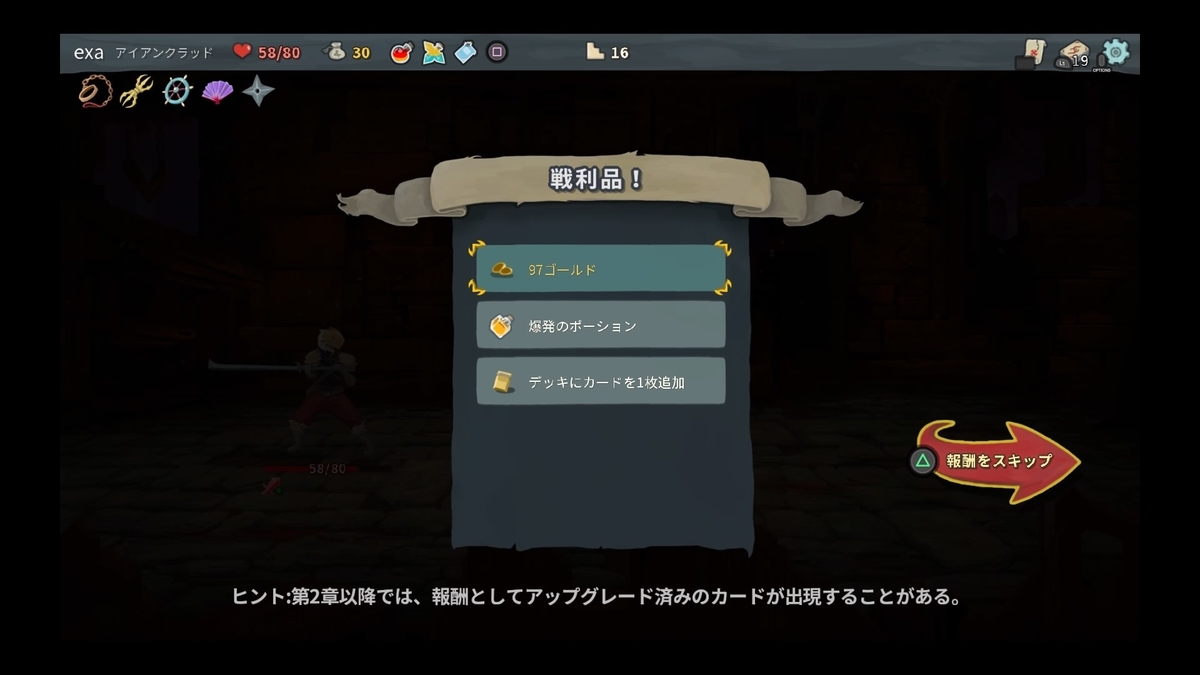

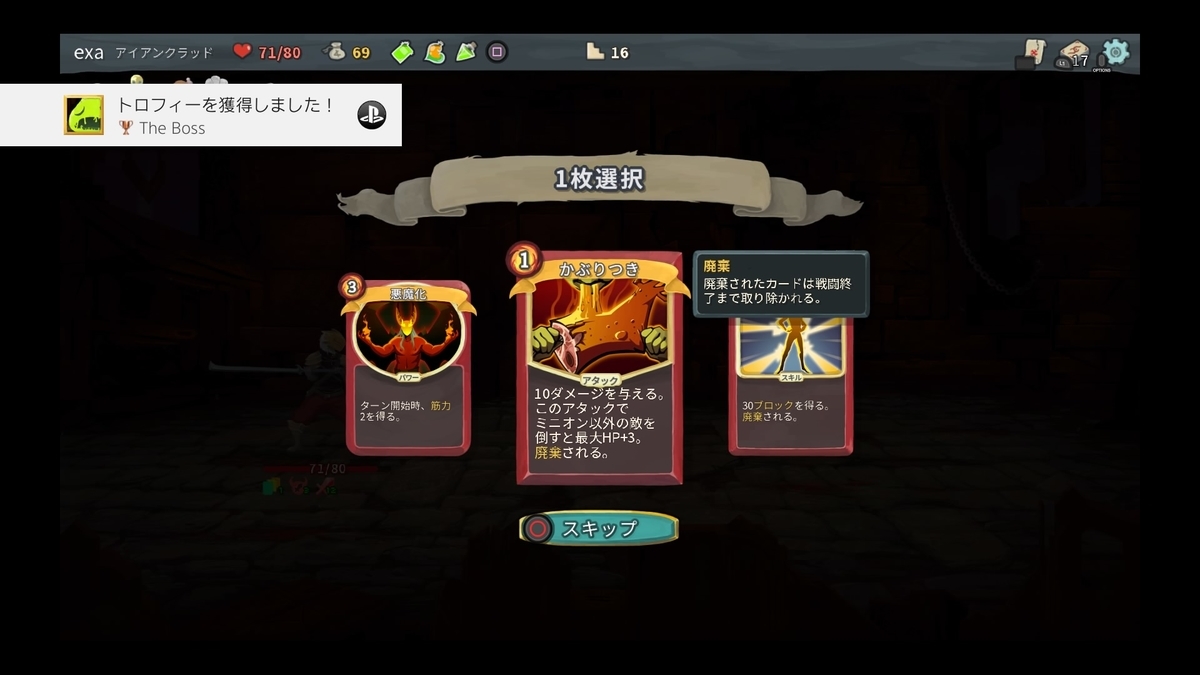

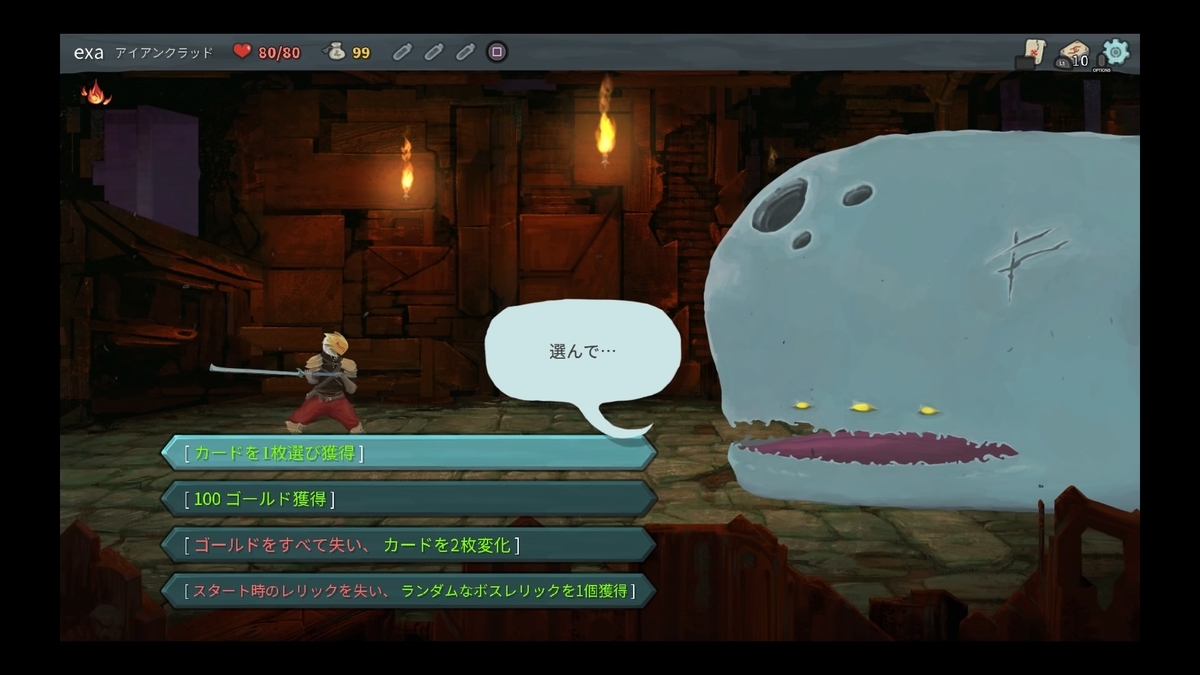

↑敵を倒すとカード選択画面に移る。ボスを倒すとレアカードが手に入ることも。

戦闘が終わるとカードを一枚選択してデッキに加えることが出来る。

次にランダムでポーションという一度限りの特殊効果を起こす消費アイテムが手に入る。

また、探索の中ではボスを倒す、宝箱を空けることでアクセサリ(レリック)が手に入る。

このアクセサリは例えば一ターンで3回カードを使うと攻撃力が上がる、だとか戦闘後のカード選択を1枚のみとする代わりに初期マナを強化する、といった効果を持つ。

いわゆるパッシブスキルだと思ってくれていい。

そしてカードはバフ・デバフ・毒等の状態異常、ドロー系カードなどとんでもなく種類があり、当然カードゲームなのでコンボがある。

この道中で拾ったカードやアクセサリでグングンキャラクターを強化していくと戦闘はどんどんと派手になっていく。

ではある程度強化されたバトルがどうなるかというと・・・

俺のターン!ドロー!

(未経験のゲーマーは何となくすごいことが起きてると思って軽く読み飛ばしてね)

まずは手札から弱体化を発動!相手は常にダメージを1.5倍受ける!

さらにダガースローを発動!手札を一枚引きさらに一枚捨てて13点のダメージを与える!

外套とダガーを発動しブロック値を6追加!ナイフを一枚手札に加える!

ナイフを使用!レリックの効果によりカードを10枚使用ごとに手札を一枚加える!

さらにスニークストライクを発動!ダガースローの効果で手札を捨てていたためエナジーを2回復する!

アクロバットを発動しカードを四枚ドロー!

さらに今引いたアドレナリン+を使ってエナジーを回復!

剣の舞を発動しナイフを2枚手札に加える!

跳ねるフラスコを使用し敵を毒状態にする!

ナイフを使用して1体撃破!敵を倒したことでエナジーを1回復する!

さらにアタックカードを三枚使ったことでレリックの効果発動!

筋力と敏捷性を+1する!

これまで使用したアタックカードは5枚!

とどめの一撃を発動し6×5点のダメージを与える!

そしてターンエンド!しかし毒のダメージは相手のターン開始とともに発生する!

恐怖に震えるネズミのように何もできずに死んで逝け!

ワンターンキル!はいgg、対ありでした~!

弱すぎなんだけどマジで!回線切ってLANケーブルで首くくってくれや!ギャハハ!

(本作はPvEです。オンライン対戦は一切ありません)

・・・・はぁ、楽しい♡

アナログにせよデジタルにせよ、トレーディングカードゲームは対人戦という制約があるために、ある程度バランスを整わせている。

でもよ、気持ちいいだろ?ワンターンキル。

相手を蹂躙してぐっちょんぐっちょんに叩く。これ、楽しいだろ?

ジリジリとしたカードゲームもいいよ、大好きだ。でも

カードゲームなのに爽快感がある、ということが本ゲームを既存のTCGと一線を画す形となる。

遊戯王が他のカードゲームよりヒットした理由、ジャンプで連載されてたから、アニメがあったから、とか考えられるけどごっこ遊びのしやすさが一番大きいと思ってて。

アニメの「強欲なツボ」の2枚ドローから始まるデッキがブン回って逆転劇…!

あれを再現するかのようにソリティアと揶揄されるようなハチャメチャな「カードがブン回る」状況が作られることが楽しい、というのはプレイヤーなら分かるでしょ?

上記のプレイはあれでも(中略)している。それぐらいブン回ってるのだ。

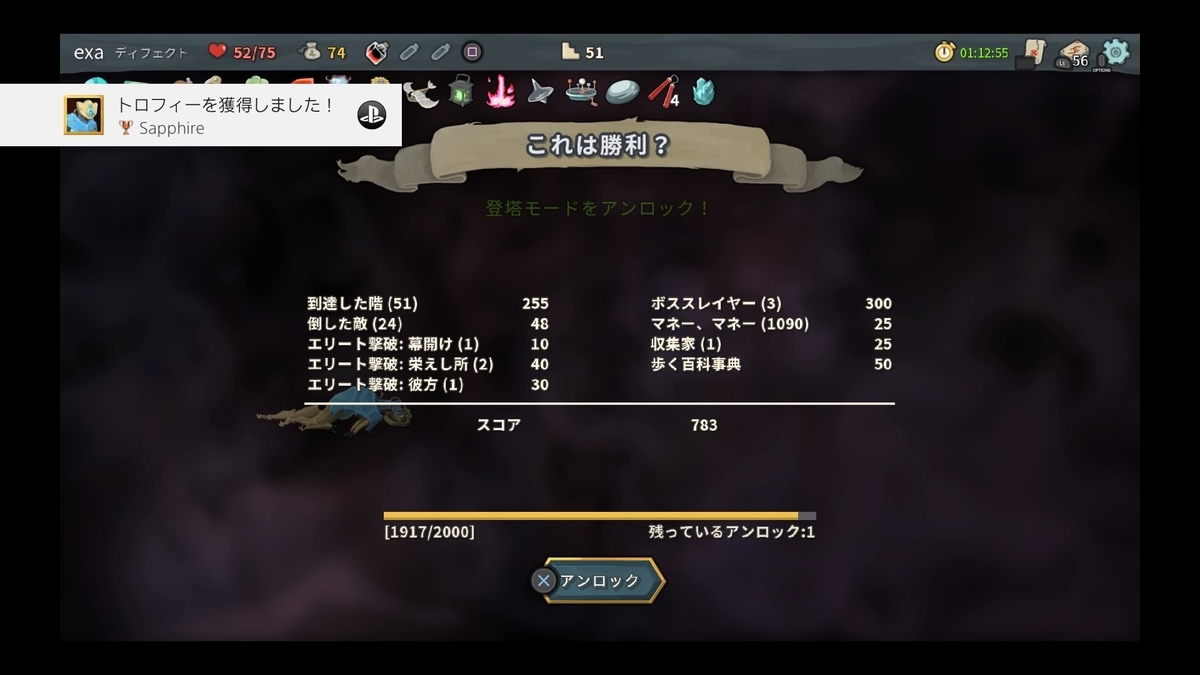

↑たとえクリアしても負けても点数がつけられる。点数がたまるとアンロックされる要素もあり。

まっデッキ構築には運もからむし、敵の相性もある。

なのでやられるときは結構あっさりだったりするわけでもあるんだけど、

こういったやられていく中で久しく忘れていた

「プレイヤーのレベルアップ」という感覚を思い出す。

いや、アクションゲームだと仁王やSEKIRO筆頭に結構あったんだけど、こういうRPGめいたものでプレイヤーのレベルアップを感じたのは久しぶりであートルネコを始めてやった時ってこういう感じだったなと。

□知識を得ることで傾向を理解し、対策を理解し、そして理解を得る。

ローグライク、という言葉は乱用され過ぎていて、なんかもうわけわからなくなっている。

ただトルネコ・シレンでローグライクの産湯に使ったゲーマーとしては以下の3つが条件だと認識するんじゃないだろうか。

- ランダムで配置が換わるダンジョンとアイテム

- レベルが初期値に戻る。

- アイテムが(ほぼ)持ち込めない

ただ昨今のローグライクは1の条件だけのパターンが多い。

2・3になること自体は結構少ない。

実際、僕は今までいろんなローグライクを試してプレイしてきたが3つの条件すべてを含むゲームはあまり見かけたことがない。

最近はダーケストダンジョンを、

あとドラゴンファング・東方の不思議の幻想郷とプレイしてきた。けれども

一番シレンやトルネコに近いのは本作SlaytheSpireだと思う。

理由は二つある。

- 頭から終わりまで徹底的に取捨選択を迫られること

- 徹底的な知識ゲーであること

どういうことかというと、シレンをやった人は以下の文章が分かるはずだ。

初心者「次はどんな敵がいるんだろう?ちからがへってるから毒消し草呑んで、あーでもおにぎりが足りんなぁ。あ、剣と盾落ちてるけどどっち持てばいいんだろう」

↓

経験者「次の階はマゼルンいるから毒消し草温存。あと、飢えに関しては草あらしと弓矢で何とかする。あと、剣と盾についてはまずハラモチ・ドラゴン入れたら一旦ほっといて剣の特効優先して入れる、あとは‥‥」

これがどういうことかわからないシレン未経験者に言うと風来のシレンって

常に傾向に対する対策として拾うアイテムの取捨選択を繰り返し続けるゲームなんですよ。んでそのためには知識がいる。

この後何があるのかを分かっていき=傾向

それに対応するためのアイテムを集める=対策

あとは今ある手札の組み合わせを覚えて状況に対する手段を知る=知識

理想があって、優先度があって、そこに近づけるためにはどうするかっていうリソース管理が主のゲーム。

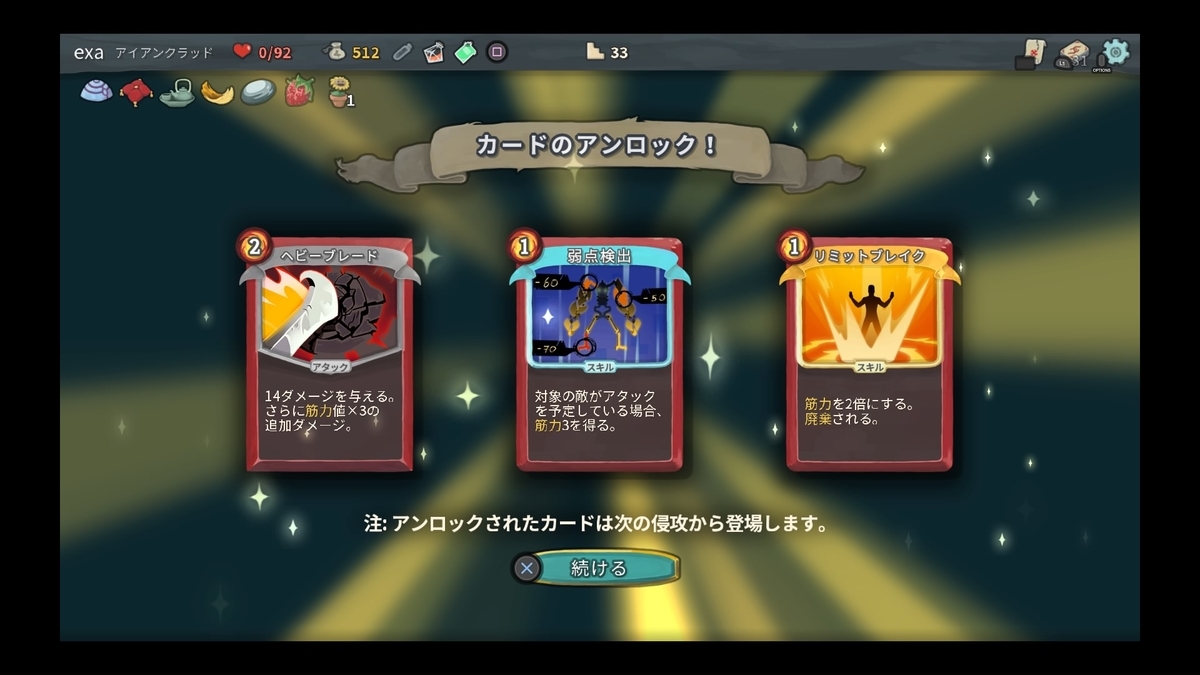

↑まずは何となくでカードを入れる。プレイを繰り返すとアンロックされるので繰り返しのやる気も沸くぞ。

で、本作も”プレイヤーの経験値が足りないプレイ当初”は場当たり的に今ある手札から「何とかする」んだけど、

このゲームはプレイを繰り返していくとおおよそデッキの理想像が見えてくる。

例えば戦士(アイアンクラッド)の例でいうとざっくり三種類となる。

(実際にもっとあるんだけどすんげー雑にくくるとこういう形になる)

- 筋力バフモリモリ型

- 防御モリモリバリケード型

- 廃棄型

配られたカードで勝負するっきゃないのさというスヌーピーの名言があるが、

このゲームは配られるカードをいかに良いものにするのか、というのが重要なゲーム。

犬畜生ごときには分からんやろな。

プレイヤーのレベルアップとしてはあくまで僕の主観だがこんな感じの階段になっている。

- どんなカードがあるかが分かる。

- カードが分かるとコンボが分かる。

- コンボが分かるとデッキが分かる。

- そしてデッキが分かるといらないカードが分かる。

やればやるだけ知識が深まり、傾向と対策が出来上がってくる。

ゲームを”理解”し始めるんだ。

理解が高まってくると敵を倒した後のカード選択をキャンセルする勇気も沸いてくる。

本作はカードゲームをベースにしているため、カードゲーム経験者なら無駄なカードがくると困るのは分かるだろう?

キャンセルという選択肢が頭に浮かぶようになったらばそれはプレイヤーのレベルアップ!

君も立派なスレイザスパイアーだ!

ダッセェ呼称だなオイ。

□総評

傑作だ。

普段と比べて短めの文章だがこれは手抜きとか愛が無いとかそうじゃなくてゲーム性が物凄くシンプルでストーリーもあってないようなもんだから。

マジで面白いので皆やれ、とはっきりおススメできる。

このゲームって塔を登るゲームだし、プレイヤーのレベルアップという階段もある。

けれども、日本の…特にオタクにおいてはハマるという言葉は”沼”と呼称される。

そう、登っているようで落とされているんだ。沼に。

一回当たりのプレイ時間は短め。コマンドを実行するのはもっともっと短い。

それが積み重なっていくと1時間半程度になる。

でもこういった行動と結果がすぐ出て、ご褒美にランダム性があるゲームって物凄く中毒性があるのよ。

あとちょっとだけ、あとちょっとだけ、というプレイが積み重なって行き塔のように積み重なって行き、そしてバベルの塔よろしく負けてぶっ壊れてしまうと

はー二度とやらんわこんなクソゲ!と言いながら次のプレイを始めてしまう。そう、沼なんだよ…。

あと、前回冒険時にボスに到達している場合は別のボーナスが選択できる。

無論さっぱりまったく役に立たんのもあるが、貴重なアクセサリを手に入れられる場合もある。

これによりゲーム性がガラッと変わって面白くなることもあるんだ。

味付けが変わると無限に食べられてしまう、そんなおつまみ感覚で初めて腹いっぱいになるほど楽しめる。

正直辞めるには強靭な意思が必要になってしまうほど!そう、沼なんだよ…。

と、いうわけで本気でお勧めの一本。

今ならスイッチもPS4もスマホでだって出来るのでちょっと手を出して、3時間くらいまずは遊んでみてほしい。

そこでこのゲームを”理解”したとき、きっと貴方は立っている。塔の上に?

いいや沼の上に立ち、決して抜け出せなくなっているのさ!

↑扉は開かれた。さぁ始めてみませんか?